2023年,蘭州大學的年度校友大會,校長嚴純華專門飛了趟深圳。

他此行的目的并不是簡單地參加校友聚會。在大會上,蘭大校領導針對產學研、校地合作、“引才引智”、招商引資等多個方面,與深圳市有關部門和企業進行了深入交流。接受采訪時,他表示:“我們在深圳打下了一個產學研鏈接的重要‘支點’。”

受經濟和地域等因素影響,上世紀90年代到新世紀之初這些年,坐落于西北邊陲的985高校,因為人才流失成為被抹上了一層悲情色彩,被網民戲稱為“中國十大最委屈大學之首”。

隨著蘭州大學骨干師資出走殆盡,曾任蘭州大學物理學院院長兼科研處處長的薛德勝回憶,他在2006年接任時,“整個物理學院都空了”。

連給學生上課都成問題,更遑論產出科研成果。這幾年,蘭州大學*的愿望就是:人才走進來,成果走出去。

#01

不拘一格攬人才

《蘭州大學校史》記載:1984-1985年間,蘭州大學教師減少255人。這算是蘭大人才流失最嚴重的時期,一些東部高校派專人長期駐守在學校周邊的賓館,專門挖人。

于是,蘭州大學原校長胡之德在任職期間,破格晉升91名35歲以下教師為高職人員,為教師提職加薪。即便如此,蘭州大學人才流失的缺口始終無法堵上。1991年-1994年,蘭州大學教師流失人數為219人2000年-2004年,蘭州大學又流失近40名副高職稱以上人員。

2016年,蘭州大學再次出動相關工作人員走訪調研,此時他們才明顯感覺到:當時出現人才流失現象的癥結在于,教師對學校發展的動力和信心不足,學校對人才隊伍建設的重視程度不夠。

后來,學校立馬從人才的聘任、薪酬、考核等多方面進行改革。

聘任不只有社會人才引進,2016年,蘭州大學首次招收師資博士后,提供18萬元的年薪,并且提供優秀師資博士后出站后可選優留校途徑;工資薪酬則致力于讓科學家、教師能夠過上更體面的生活,青年研究員實行年薪制,標準為每年25萬-30萬元人民幣。

在人才晉升和職稱評定上,蘭州大學再次打破既定規則。對本校成長起來的年輕人才設置“青年教授”崗位,考核通過后直接聘為教授;對引進的年輕人才設置“青年研究員”崗位;不限海內外、職稱、資歷評定“萃英學者”人才稱號。

不僅是提高“硬待遇”,蘭州大學對科研的支撐同樣齊頭并進。

在科研創新團隊建設上,蘭州大學實行首席科學家制度,賦予首席專家更大的人財物支配權、技術路線決策權、團隊成員考核權等;而在平臺設施上,功能有機分子化學國家重點實驗室、稀有同位素前沿科學中心、 磁學與磁性材料教育部重點實驗室、細胞活動與逆境適應教育部重點實驗室等平臺支持基礎研究工作。

2020年以來,蘭州大學全職引進人才423人;新增院士7人,其中蘭大教授當選2人、兼職5人,院士人數達到23人;新增國家重大人才工程人選81人、省級人才項目人選186人。

校長嚴純華說,需要提供給青年知識分子、教師職工更好的服務,而除了工資收入以外,“體面”更是一種尊重,是讓教師感受到他很重要,才能扎實地留下人才。

#02

政策引導,

突破千萬級成果轉化

人才聚集首先為蘭州大學創新轉化打下了良好的基礎,但對于一心求變的蘭州大學來說,成功的秘訣還在于,讓優秀科研成果轉化走出去。2016年,蘭州大學科研處反復論證修改,最終才形成了《蘭州大學科技成果轉化管理辦法》。

1、“收益+職稱”,雙重鼓勵成果轉化

對于正在進行成果轉化的科研人員,蘭州大學設立了“誘人”的鼓勵政策:科技成果以轉讓或者許可他人使用等方式轉化的,所取得的現金收益按照成果完成人和學校9:1比例分配;科技成果以技術入股形式轉化的,技術股權最多可按9:1的分配比例由成果完成人和學校分別所有。

高額度的收益,更容易激發科研人員的轉化熱情。

不僅是對科研人員,蘭州大學也同樣保障領導干部在在科技成果轉化中的收益分配,“可以按照國家相關規定獲得現金獎勵,原則上不得獲取股權激勵”。進一步加強,學校、院系領導人員對成果轉化的重視。

除了真金白銀的獎勵以外,蘭州大學還將科技成果轉化指標列入職稱評聘體系,重視成果實際應用價值,讓教師在高校從事成果轉化工作中,打通他們的晉升之路。

在榮譽表彰上,蘭州大學還設立科技成果轉化貢獻獎,每年對科技成果轉化完成者以及在科技成果轉化中做出突出貢獻的單位和個人予以表彰和獎勵。

2、配套成果轉化服務,重在專利評估與保護

對于很多科研人而言,更注重高影響因子與論文數量,而忽視專利的評估與可行性論證往往被忽視。蘭州大學正在從校內出發,打破這一刻板印象。

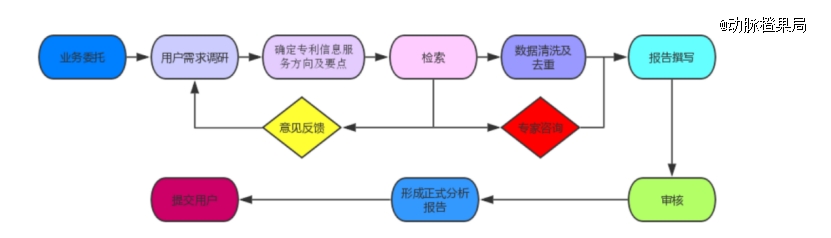

2018年,蘭州大學成立知識產權信息服務中心,為蘭州大學知識產權的創造、運用、保護和管理提供全流程的服務,彌補科研人員在專利申請上的不足。

不僅如此,蘭州大學還專門建立知識產權專項基金,用于支持包括專利、標準、軟件著作權、作品著作權、新品種、新藥證書等知識產權的保護和開展科技成果評估、鑒定、可行性論證等工作。這一做法能從源頭減少“沉睡專利”的出現,提高科研人員專利價值水平。

大幅度修改政策,蘭州大學是想告訴科研人員:學校十分鼓勵做成果轉化。

潛伏在蘭州大學的重大科研成果也走向市場。例如,核工程與核技術系主任顧龍教授成立睿斯科,率先研制出區別于傳統技術路線的下一代質子、硼中子解決方案;化學系薛吉軍教授創辦甘肅皓天化學科技,專注藥物化學CDMO業務。

2019年,蘭州大學成功完成了有史以來單筆*合同金額的科技成果轉化,方泉教授和王銳院士合作的原創性鎮痛多肽藥物成果轉化項目,合同金額為里程碑付款3300萬元加銷售提成。

這是蘭州大學實現千萬以上科技成果轉化項目零的突破。

#03

異地研究院,

尋找成果落地土壤

2021年,蘭州大學深圳研究院成立。同年12月26日,蘭州大學深圳研究院在深圳舉行*屆理事會成立會議暨校企合作研究中心揭牌儀式。

曾因地理位置而吃虧,蘭州大學與發達地區聯手的主要目的是:結合學校優勢學科,讓技術成果運用到實踐。

一方面是蘭州大學發揮基礎研究優勢。以化學學科為例,作為蘭州大學的王牌專業之一,化學系創造出更創造了“一門八院士”的傳奇,其學科實力不言而喻。劉有成院士成功地合成了具半導體性質的聚苯乙炔共軛高分子,是在國內最早開展的有機半導體的研究工作;陳耀祖院士則長期致力于有機質譜、天然產物結構分析、有機化合物微量系統鑒定、自旋標記分析方法等研究。截止2016年3月,化學是蘭州大學*進入ESI全球1‰的學科。

不僅是化學,蘭州大學的物理、數學、計算機、資源環境、核科學、生物醫藥、草業、地理等多個學科,正在通過蘭大深圳研究院中,開展研究計劃。

據了解,蘭州大學深圳研究院已經建成生物醫藥與生物材料、特殊功能新材料與能源化學、數字與腦接科技三大創新研發平臺、6個應用科技研發載體,以及4個服務支撐載體。未來,還將還計劃與光明區政府合作共建蘭州大學深圳研究院生物醫藥與生物材料創新中心。

如此一來,蘭州大學能快速把當下的重點學科專業和技能成果。

另一方面是與深圳產業相結合,壯大延長產業鏈,放大產學研結合的價值*點。校長嚴純華曾在一次采訪中表示,深圳是一個匯聚智慧、賦能企業成長的地方。

這里有全國最為開放的政策環境,匍匐著一大批行業巨頭和創新企業。這意味著,科研成果在這里并不缺乏了解市場的機會。

2019年以來,蘭州大學與深圳諸多企業開展了基因技術、生物醫藥、新材料、化學化工、大數據存儲、集成電路、核藥等領域合作,累計簽約68項、項目經費超過2000萬元。

在參加深圳校友會期間,蘭州大學還舉行了相關項目啟動儀式、簽約儀式,推動成果轉化。在會議上,嚴純華表示:“蘭大要做的是,一起把招商引資做實、讓簽約項目落地、推動落地合作結出碩果,讓每一步都扎扎實實。”

即便打通了出口,但接下來的路也不會太容易,蘭州大學還需要付出更多的努力。她需要去走訪企業,了解企業需求;需要強化自身科研實力,擴大科研隊伍;需要探索研究成果轉化“0-1”、“1-100”的關鍵步驟。

總而言之,這所深扎西北的高校,眼光并不只在西北。

鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。

|